- TOP

- COFFEE BREAK

- ART

- アーティストが愛した、 カフェのある風景。

- アーティストが愛し…

COFFEE BREAK

文化-Culture-

アーティストが愛した、 カフェのある風景。

カフェの喧騒の中で、一杯のコーヒーを味わう人々。そこに静かな寛ぎの時間を切り取るアーティストたちがいた。世界を旅するように、カフェのある風景を訪ねてみよう。

カフェでコーヒーなどを味わう人々の姿を描いた絵画や、その場の一瞬の情景をとらえた写真は数多い。そうしたカフェと美術&写真について、世界の美術史や写真史の中を〈自由に旅する〉ように、アトランダムに気ままに書いてみよう。

そういえば、〈月日は百代の過客にして、行きかふ年も又旅人也〉と書いた江戸時代の俳人・松尾芭蕉も、現代に生きていたらきっと今風のカフェで、カフェ・オ・レやエスプレッソを味わいながら、旅を続けたに違いない。そして旅の途中で、ドローイングを描いたりスナップ・ショットを撮ったかもしれない。

パリのカフェに集う、恋人たちの一瞬を。

〝カフェ〟といえば、パリの街を思い浮かべるという人は多いはずだ。大通りに面した華やかなカフェや、裏通りの角にある近所の人たちが立ち寄る小さなカフェ。北駅をはじめとする大きなターミナル駅の周辺にある大小のカフェ群。そうしたカフェの情景を描いた画家や写真家たちは数多い。

例えば、20世紀の美術界を代表する巨匠であるピカソ。1881年にスペインのマラガで生まれたピカソは、十代の後半にパリに出て、そこでボヘミアンな生活を送った。そして〝青の時代〟と呼ばれる20世紀初頭の時期に、カフェに集まるさまざまな人たちを描き、多くの名作を残している。

パブロ・ピカソ「仕立て屋ソレルの肖像」

©2011-Succession Pablo Picasso SPDA(JAPAN)

©Fine Art Images/SuperStock/amanaimages

「仕立て屋ソレルの肖像」(1903年)という絵もそうした中の一作だ。この絵が描かれた同じ年には、〝青の時代〟の頂点といわれる「人生(Lavie)」という絵が描かれている。この時期の青一色の構成の中には、ピカソが見た人間の生の孤独と憂愁が表現されている。同時にそこには甘美なロマンチシズムがある。ピカソにとって、カフェで物思いにふける人たちは、そうした彼の絵のための格好のモデルだったのだろう。

また20世紀前半のパリで活躍した、ピカソとも親交があった〝エコール・ド・パリ〟の画家・藤田嗣治が描いた「カフェにて」(1949年)もとても印象に残る絵だ。

黒いドレスに、藤田嗣治の代名詞ともいえる透き通るような乳白色の肌をした女性が、カフェで手紙を書こうとして、頬杖をついて、物思いにふけっている。

パリのどこにでもあるような日常的なカフェの光景にも見えるが、実はこの絵の着想を藤田が得たのは、第二次大戦後、彼が戦争画を描いたことがもとで日本を離れた後、しばらく滞在したニューヨークでのことであった。

婦人がパリから手紙を出そうとして何か考えあぐねているこの絵には、藤田の芸術の都パリに対する尽きせぬ郷愁とともに、自らの母国である日本への複雑な思いが交錯しているように思える。

名だたる写真家たちも、パリのカフェの様子を撮っている。例えば、ルーマニア生まれで、写真集『夜のパリ』(1933年)などで知られる写真家のブラッサイは、シュルレアリスムの作家や詩人たちと付き合いながら、夜のパリのカフェに集まる男女の姿をモノクロームの中に官能的にとらえている。例えば「パリの小キャフェの恋人一組」(1932ー33年)という写真。そこには、パリの街区の片隅に生きる人々の哀感と生の喜びが満ち溢れている。

また、第二次大戦後のパリで新しい動きが胎動し始めた頃、カフェから路上を行く恋人たちのキスシーンを撮った写真が、ロベール・ドアノーの有名な「市役所前のキス」(1950年)だ。彼もまた、パリの街を、またカフェの人々を活写している。そこには街とそこに生きる人々が躍動しているようだ。

ロバート・キャパ「パリのカフェ」

Robert Capa © International Center of Photography / Magnum Photos

また、写真家集団〝マグナム〟をアンリ・カルティエ・ブレッソンらと創設した写真家のロバート・キャパもパリのカフェの賑わいを撮っている。ノルマンディー上陸作戦やインドシナ戦争など、多くの戦争写真で知られるキャパだが、サンジェルマン・デ・プレの華やかなカフェの様子を撮った写真「パリのカフェ」(1947年)からは、彼の旺盛な生命観が見えるようだ。それが、どこかに死を予感しながらも、目の前の瞬間の生を謳歌するキャパの感受性なのだろう。

迷宮都市ニューヨークの孤独を体現するカフェ。

ところで、藤田嗣治がカフェの絵の着想を得た新大陸アメリカのニューヨークでは、フランスなどとは違った〝カフェ〟が存在する。いわゆるアメリカン・スタイルのカフェテリアだ。

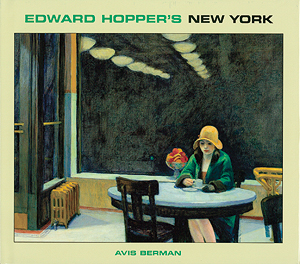

20世紀のアメリカを代表する画家エドワード・ホッパーは、「オートマット」(1927年)という題名の絵で、ニューヨークの深夜のカフェで、一人でコーヒーを飲む孤独な婦人を描いている。ホッパーの有名な代表作に、深夜のダイナー・カフェテリアに集まる客と店のスタッフの様子を描いた「ナイト・ホーク(夜鷹)」という絵があるが、それは深夜の大都会の片隅の情景で、映画の一場面を思い起こさせる。「オートマット」もまた、真夜中の摩天楼の大都市に生きる婦人像を描いた秀作だ。彼女はコーヒーを飲みながら、いったい何を思っているのだろうか。ちなみに「オートマット」とは〝オートメーション〟の省略形だという。

同じニューヨークの街のカフェでのスナップ・ショットを、日本を代表する写真家の森山大道が撮っている。カウンターの上に置かれたコーヒー・カップとケーキの写真。彼が憧れのニューヨークを初めて訪れた1971年に撮られたショットで、写真集『71NEW YORK』(2011年)に収録されている。それは、アーティストの横尾忠則に誘われての旅の中で撮られたものだ。

〈1971年初冬、僕は初めてニューヨークの地を踏み、マンハッタンの舗道に立ちつくしていた〉と言う。

この写真集には夥しい数の写真が収められているが、それらはまるで、不断に変わり続ける迷宮都市であるニューヨークの街区をさ迷う森山大道の意識の流れだ。別の言い方をすれば、自分の中の〝もうひとつの国〟、ニューヨークという魔界のような街を漂流する〝タクシー・ドライバー〟の視線。森山の写真は、まるで街を流すタクシー・ドライバーが見た夢のようだ。

大竹伸朗「アルシド広場、マラガ」

15.1×10.3cm インク

一杯のコーヒーから空想は果てしもなく広がるが、パリやニューヨークという大都市を遠く離れて、北アフリカのモロッコに対面する、ピカソの故郷、スペインのマラガのカフェに行ってみよう。

そこでコーヒーを飲む人物を描いたドローイングが、大竹伸朗の「アルシド広場、マラガ」(1993年)だ。『カスバの男』(1994年)という、彼の美術に対する思いをストレートに語った優れた紀行文集に収録されている。

大竹伸朗は、さまざまな要素をコラージュした繊細で迫力のある絵画や大胆な彫刻で知られる現代美術家だ。彼は〈異国へ行き街中を歩くと、ついゴミ捨て場に目が行ってしまう〉と言う。それはきっと、わけが分からないこの世界のリアリティが、そこにあるからだと、彼が感じているからに違いない。

カフェで物を思う束の間の覚醒の中に、この世界のすべてがあるのかもしれない。

ロベール・ドアノー「市役所前のキス」

ロベール・ドアノー「市役所前のキス」

『のんしゃらん パリの天窓から』村上香住子著(新潮社)

ブラッサイ「パリの小キャフェの恋人一組」

ブラッサイ「パリの小キャフェの恋人一組」

『ブラッサイ やさしいパリ』パトリック・モディアーノ著(リブロポート)

藤田嗣治「カフェにて」

藤田嗣治「カフェにて」

『ちいさな美術館 藤田嗣治』藤田嗣治著(青幻舎)

エドワード・ホッパー「オートマット」

エドワード・ホッパー「オートマット」

『Edward Hopper’s New York』

Avis Berman、Edward Hopper著

(Pomegranate)