- TOP

- COFFEE BREAK

- 健康

- パーキンソン病を、コーヒーが抑制?

- パーキンソン病を、…

COFFEE BREAK

健康-Health-

パーキンソン病を、コーヒーが抑制?

原因がまだ確定できないパーキンソン病。治療法も確立していない難病だが、コーヒーを飲むことでその発症を抑制する効果があるかもしれない。

高齢者100人のうち、およそ1.5人が罹患。

浅沼さんは、岡山大学医学部を卒業して内科研修の後、脳のレセプター研究の第一人者である小川紀雄教授のもとで研究をはじめ、神経疾患に対する薬物治療の研究に携わってきた。今は神経薬理学、特に神経変性疾患の一種であるパーキンソン病に絞り込み、神経変性(神経細胞死)を阻止する薬剤・物質の研究を行なっている。

神経変性疾患とは「神経系の特定の部位の神経細胞群が障害を受けて脱落(変性脱落)することが、徐々に進行していく疾患の総称」と浅沼さんは言う。神経変性疾患のなかでもっとも患者数が多いのがアルツハイマー病で、その次がパーキンソン病だ。ほかにも、脊髄小脳変性症や筋萎縮性側索硬化症(ALS)がある。患者数は、アルツハイマー病もパーキンソン病も増えている。

「今から30年ほど前、パーキンソン病は人口10万人あたりで100人前後がかかる病気でした。ところが今は、10万人あたり120~150人にまで増えています。しかも、65歳以上の高齢者に限ると100人に約1.5人がパーキンソン病です。決して珍しい病気ではないのです」(浅沼さん)

病因の仮説は提唱されているけれど、生体組織を得られにくい事情もあり、今も原因が突き止められていない。加齢は重要な因子とされている。

ドパミン不足で、運動障害が起きる。

パーキンソン病の患者がいちばん困る症状は「運動症状」だ。手足が震える振戦、動きがない、あるいは少ない無動・寡動、筋肉が硬くなり曲げ伸ばしに抵抗が生じる筋強剛、そして押されたらそのまま後ろや横に倒れてしまう姿勢保持障害の4つがある。

それ以外にも嗅覚障害、あるいは「精神症状」も現れる。「精神症状」としては、抑うつ症状やレム睡眠(浅い眠り)のときに夢遊病のような異常行動をとるレム睡眠行動異常症のほか、認知症が出てくる人もいる。また、便秘や起立性低血圧(立ちくらみ)などの「自律神経症状」もそうだ。

「なかでも運動症状は、日常生活に必要な動作を著しく制限します」

パーキンソン病患者では中脳にある神経核「黒質」のドパミン神経が変性脱落している。思った通りに体が動くように調節しているのが神経伝達物質の「ドパミン」だが、パーキンソン病になるとドパミン神経が減り、ドパミンが十分につくられない。

「黒質から線条体という部位に伸びるドパミン神経は、運動の開始と遂行や歩行にかかわる経路を調整している神経なので、ドパミンが減るとスムーズに動けなくなります。クルマにたとえると、アクセルがかからずブレーキを踏みっぱなしになるような状態です」

立ちくらみや便秘は、発症の前触れだった。

黒質のドパミン神経が死にゆくなか、生き残っている細胞のなかには「レビー小体」という封入体がある。これは主にαシヌクレインというたんぱく質が固まった状態になっているもの。レビー小体の分布を調べると、脳の下方から上へと上がっていくことがわかった。つまり黒質だけでなく、脳のもっと下から障害が起きていることを示す。

「黒質よりも早くに延髄や嗅球から細胞死が進んでいて、それが黒質に達したときにパーキンソン病と呼ばれる運動症状が起きると考えられます。もっと上に進み大脳皮質に及んだ段階で、認知症の症状がでるとも言われはじめました」

さらに、浅沼さんはこう明かす。

「心臓に伸びる交感神経の神経終末(末端)が脱落していることがわかりました。心臓の収縮や心拍を高めるノルアドレナリンという神経伝達物質が減るため、立ちくらみも起きるのです」

しかもこの脱落は、発症する6~7年前から起きる。さらに発症する10年ほど前から、胃や腸の消化管につながる副交感神経で腸管の蠕動運動を高めるアセチルコリン細胞が減ることもわかった。

「パーキンソン病を発症した人のほぼ全員が便秘に悩まされています。以前は発症に伴って起きる『随伴症状』と見なされていた立ちくらみや便秘が、実はパーキンソン病の前駆(先行)症状だと今では考えられています」

発症は環境要因と、遺伝的要因から。

不明点が多いパーキンソン病だが、約95%が遺伝性のない「孤発性」で、遺伝性のある「家族性」は約5%。家族性のパーキンソン病患者の遺伝子を調べたところ、「ミトコンドリア」の機能障害や「炎症」が起きていること、細胞自ら不要なたんぱく質や細胞内小器官を分解するしくみ「プロテアソーム」「オートファジー」の機能に障害が起きていることなどがわかっている。

「これらに共通する点として『酸化ストレス』が挙げられます。酸化ストレスは細胞死の一つの要因のようです」

農薬への暴露も発症率を高める大きな要因になっている。実際にある種の農薬を慢性投与すると、ドパミン神経の変性が起きてパーキンソン病のモデルをつくることができる。農村部ではパーキンソン病の発症率が高いというデータがある。また、溶接などによる金属への暴露や頭部外傷も危険因子とされる。しかし、これらはいずれも仮説であり、今はこれらが複合的に関係して発症すると考えられている。

「もう一つの要因として遺伝的な素因もあります。つまり、これまで述べたような環境要因と遺伝的な要因の両方が関係していると考えられています」

コーヒーの物質と、喫茶習慣に着目。

では、現時点ではどのような治療方法があるのだろうか。

「患者さんがいちばん困る運動症状は、線条体でのドパミン量が減るから起きます。そこでドパミンのもとになる前駆体やドパミンに似た働きをする薬剤を投与する、もしくはドパミンの分解を抑える薬を飲むことが主流です。これらで日常生活の動作を一定のレベルに4~6年間は保つことはできます」

パーキンソン病は、運動症状がでてから診断されることが多いが、その時点ではすでにドパミン神経の約50%以上が失われている。しかし、そうなる6~10年前には立ちくらみや便秘といった前駆症状が現れるため、これらに関係したものを調べることで運動症状がでるよりも前に早期診断することは、そう遠くない将来に実現可能と考えられている。今必要なのは、パーキンソン病の進行を食い止めたり、遅らせる手段だ。

そこで浅沼さんはコーヒーに着目した。理由は大きく2つある。1つめは、コーヒー酸(カフェイン酸)とクロロゲン酸の存在だ。

「コーヒー酸とクロロゲン酸は、抗酸化物質として注目されるポリフェノールとも共通する『カテコール骨格』をもっています。カテコール骨格をもつ物質は、細胞を傷つけたりする『フリーラジカル』に電子を与えて安定させる働きがあります。それゆえ抗酸化作用があり、神経保護効果をもたらす可能性も高いのです」

2つめは、コーヒーなど嗜好飲料を多く摂る人のパーキンソン病発症率は摂らない人に比べ40~50%も低いというデータがあるからだ。

「疫学調査で明らかになっています。喫茶習慣で危険性が約半分になることは、大きな保護要因と考えられます」

抗酸化作用と疫学的データから、浅沼さんはコーヒー酸とクロロゲン酸に着目したのだ。

効果が認められた、2つの実験モデル。

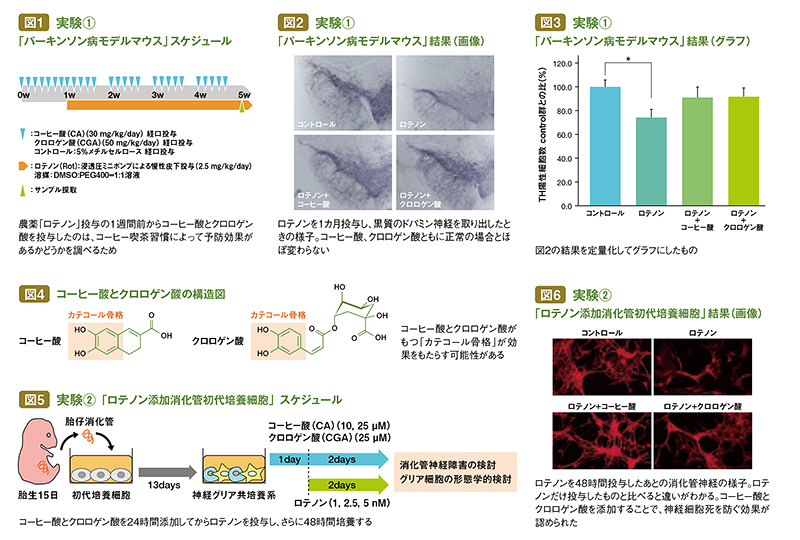

浅沼さんたちは、ドパミン神経の神経細胞死を保護する薬を探すなかで、神経細胞を取り巻き多くの抗酸化分子を神経細胞に供給する「アストロサイト」というグリア細胞の機能を高める薬剤をいくつも見つけている。今回は、その探索で用いた農薬「ロテノン」を投与してつくり出した①パーキンソン病モデルのマウスと②ロテノン添加消化管初代培養細胞の2つを用いた実験を行なった。

「①は危険因子の農薬ロテノンをつかって、脳内の神経細胞の脱落とアストロサイトのなかにある抗酸化分子の変化、それから消化管の神経変性を再現できるものです。そして②ですが、便秘が前駆症状であるように、消化管の神経系はパーキンソン病の初発部位と考えられているので調べました」

①ロテノンを投与したパーキンソン病モデルのマウスに、コーヒー酸とクロロゲン酸を与えた。人に換算して1日5~6杯の分量だ。ロテノンは慢性皮下投与とした。コーヒー酸とクロロゲン酸を1カ月投与して脳を調べると、コーヒー酸、クロロゲン酸ともに黒質のドパミン神経の脱落を明らかに抑制していた(図1~3)。

「アストロサイトのなかで発現している抗酸化物質が、コーヒー酸とクロロゲン酸を投与することで増えました」

理由としては、多くの抗酸化因子群の遺伝子発現を調節している「Nrf2」という転写因子を活性化するのに、コーヒー酸とクロロゲン酸がもつカテコール骨格が有効だからだと浅沼さんは考えている(図4)。現在、詳しいメカニズムを検討しているところだ。

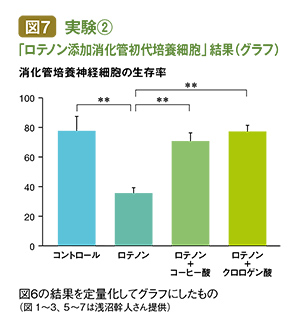

次に、胎仔の消化管から神経細胞と神経細胞を取り巻くグリア細胞を培養した②消化管初代培養細胞に、あらかじめコーヒー酸とクロロゲン酸を24時間添加してからロテノン添加を行ない、48時間培養したあとの変化を見た。こちらもロテノンによる神経細胞死を防ぐ効果が認められた(図5~7)。

「②は①の動物実験を消化管神経系培養細胞で行なったものと考えてください。コーヒー酸あるいはクロロゲン酸添加で、ロテノンによる消化管神経細胞死が妨げられました」

実験①、②ともにコーヒー酸あるいはクロロゲン酸を投与、添加することによって効果が認められた。この良好な結果を浅沼さんは「予想通りでした」と振り返る。

「今回の実験結果は、コーヒー酸のもつカテコール骨格がもたらした効果である可能性が考えられます。クロロゲン酸もコーヒー酸にキナ酸がエステル結合(注)しているものなので、カテコール骨格をもっていますからね」

(注)エステル結合:酸とアルコールの間で水が失われて生成する結合。

予防を意識せずに、コーヒーを楽しむ。

浅沼さんは今、コーヒー関連で別の実験を行なっている。

「ロテノンを投与したマウスを使った実験モデルで、腸管の変性を研究中です。動物の消化管でも神経変性が食い止められるのか、そして消化管にも脳のアストロサイトに似たグリア細胞がありますが、そのなかで抗酸化物質の発現がどのようになっているのかを見ています。レビー小体がどう変化するのかも探りたいです」

コーヒー成分によるパーキンソン病の抑制効果の研究に取り組む浅沼さんだが、自身も大のコーヒー好きだ。

「朝は1~2杯は飲みますし、職場でも2杯くらいは飲みます。休みの日なら5~6杯は飲むでしょうね」

パーキンソン病などの神経変性疾患に備えて、どうすればよいのか。

「適量の喫茶習慣は、抗酸化の面でも抗ストレスの面からも神経変性疾患に対して望ましいと研究している者としては個人的に思います。コーヒーの喫茶は、疫学調査でもパーキンソン病の発症危険性を下げるとされていますから。しかし、皆さんは病気を防ごうとしてコーヒーを飲んでいるわけではないですよね。逆の言い方をすれば、喫茶習慣で病気を完全に防ぐことができるとすれば、それはものすごいことなのです」

ストレスを溜めないように健康的な生活を心がけるなかで、コーヒーも適量を楽しむ。そういう暮らしがよいのかもしれない。

浅沼幹人(あさぬま・まさと)

浅沼幹人(あさぬま・まさと)岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 脳神経機構学分野 教授。博士(医学)。岡山大学医学部卒業。専門分野は神経薬理化学。加齢に伴う神経疾患の病態や神経保護について、動物モデルや培養細胞を用いて研究している。