- TOP

- COFFEE BREAK

- 健康

- パーキンソン病の発症を抑える可能性。

- パーキンソン病の発…

COFFEE BREAK

健康-Health-

パーキンソン病の発症を抑える可能性。

手足がこわばって震える、表情が乏しくなるなどの症状で知られるパーキンソン病。コーヒーには、この難病の発症を抑える物質が含まれている可能性がある。

パーキンソン病は、プロボクシングの元世界ヘビー級チャンピオンのモハメド・アリ、アメリカの人気俳優マイケル・J・フォックスなど著名人も罹患した神経変性疾患の1つだ。

パーキンソン病は、プロボクシングの元世界ヘビー級チャンピオンのモハメド・アリ、アメリカの人気俳優マイケル・J・フォックスなど著名人も罹患した神経変性疾患の1つだ。

神経変性疾患とは、神経細胞が外傷などではなく、いわば自然に死んでしまう病気。同じような病として、アルツハイマー病や筋萎縮性側索硬化症(ALS)などがある。

パーキンソン病はある特定の部位の神経細胞が変性して(死んで)起きるもので、症状は変性が起きた部位によって異なる。主な症状は、手足の曲げ伸ばしがしにくくなり徐々に動けなくなる、前方に転びやすい、うまく話すことができなくなる、顔貌が仮面のようになるなどが挙げられる。すべては神経細胞の変性によって筋肉が動きにくくなることから起きる。そのほか、便秘や排尿がうまくできないといった自律神経障害を伴うこともある。

日本のパーキンソン病患者は約10万人。特定疾患(難病)に指定されており、厚生労働省の特定疾患医療受給件数の統計によると、潰瘍性大腸炎に次いで患者数が多い。ただしこれは中等度以上の人を指すため、軽症の人や未登録の人を含めると、およそ15万人が罹患していると考えられている。

人口10万人当たりの罹患率は100人以上で、鳥取大学脳神経内科の疫学調査では150人を超える。高齢者の発症率が高く、お年寄りが100人いるとすれば、そのうち2~3人は罹患しているという高い確率だ。

がんのように生命の危機に直結する病ではないが、進行性のため日常生活に大きな支障が出る。罹病が長期間にわたると、認知症や精神症状が出る恐れもある。

このパーキンソン病の発症を抑える物質が、コーヒーに含まれているという研究結果がある。実験に取り組んだ鳥取大学医学部准教授の中曽一裕さんに話を聞いた。

神経細胞の死が、発症につながる。

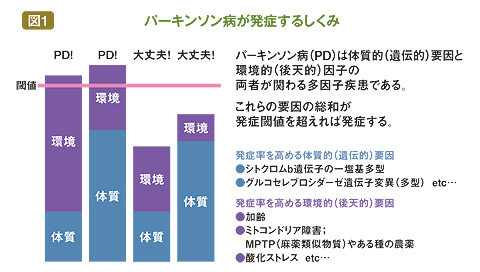

パーキンソン病の根本的な原因は不明だが、体質的(遺伝的)要因と環境的(後天的)要因が存在することはわかっている。

体質的要因だけで発症する人もいるがきわめて少数であり、通常は人それぞれの体質に環境的因子がどれくらい加わったか、その総和でパーキンソン病の発症の有無が分かれる(図1)。

主な環境的要因としては、(1) 齢を重ねることによる「加齢」、(2) MPTP(麻薬類似物質)やある種の農薬が引き起こす「ミトコンドリア障害」、(3) 細胞に負荷がかかる「酸化ストレス」などが挙げられる。

これらによって、ドーパミンを生成する神経細胞が変性する。その結果ドーパミンが足りなくなり運動障害を引き起こす。これがパーキンソン病の発症のしくみだ。

また、ドーパミンが不足することによって、運動神経や副交感神経の末端から放出される神経伝達物質のアセチルコリンのバランスも崩れる。通常はドーパミンを放出することによってアセチルコリンの過剰分泌を抑えているのだが、ドーパミンが足りなくなることで相対的にアセチルコリンが増えてアンバランスになり、パーキンソン病の症状が出る。

これまでのパーキンソン病の治療は、投薬などによって「ドーパミンを補充」、もしくは「相対的に過剰になってしまったアセチルコリンを抑制」といった方法が主流である。アンバランスな体内を薬によってバランスのとれた状態にして、できるだけ体が上手に動くように維持するのだ。

これまでのパーキンソン病の治療は、投薬などによって「ドーパミンを補充」、もしくは「相対的に過剰になってしまったアセチルコリンを抑制」といった方法が主流である。アンバランスな体内を薬によってバランスのとれた状態にして、できるだけ体が上手に動くように維持するのだ。

しかし、中曽さんは「これらはあくまでも対症療法にすぎません」と話す。

「神経細胞の変性、つまり神経細胞の死はすでに起きてしまっています。パーキンソン病治療はこの20年で急激に進歩しましたが、根本治療ではありませんでした。次世代の治療の考え方、根本治療や予防に注目が集まりつつあります」

そこで中曽さんは、パーキンソン病の治療方法を一歩進めるために、神経細胞を保護して死ににくくする働きをもつ食べ物や飲み物、生活習慣について研究している。発症につながる神経細胞を「保護すること」に重点を置いているのだ。

「現在はさらに踏み込んだ治療法として、人工多能性幹細胞(iPS細胞)や遺伝子治療で『死んでしまった神経細胞を置き換える』という研究も進められています」

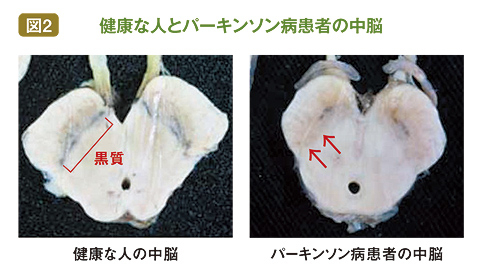

通常の中脳の黒質にはメラニン色素を含むドーパミン神経が密集している。一方、パーキンソン病患者の脳では中脳のメラニン含有ドーパミン神経が変性脱落するため、黒質の黒い部分が少なく見える(矢印の部分) 中曽一裕さん提供

図2を見てほしい。これは中脳の写真だ。健康な人の中脳の黒質にはメラニン色素を含むドーパミン神経が密集している(左)。しかし、パーキンソン病患者はドーパミン神経が変性して(死んで)脱落するため、黒質の黒い部分が健康な人に比べると明らかに少ないのがわかるだろう(右)。

神経細胞を生かす、カフェインの可能性。

中曽さんはもともと脳神経内科医だ。2010年7月に鳥取大学医学部統合分子医化学分野に移るまで、鳥取大学脳神経内科でパーキンソン病やアルツハイマー病の患者を診察していた。今でも週1回は外来患者を診ている。

「私の出身教室(脳神経内科)がパーキンソン病の疫学研究に取り組んでいました。そこでハワイの日系男性のコホート研究論文を読んだのです」

ハワイの日系男性およそ8000人を対象に30年間行なわれたコホート研究では、「コーヒーを多く飲む人ほどパーキンソン病が発症しにくい」という結果が出ていた。これが中曽さんがコーヒーに着目するきっかけとなる。

その後、世界中で第三者による追試が行なわれると、コーヒーほどではないものの、お茶にも効果があることがわかった。コーヒーとお茶で共通する物質として「カフェイン」に目をつけた中曽さんは、10年前にコーヒーに関する研究をスタートしている。

これまでいくつもの実験を行なっているが、まずは培養細胞にコーヒー(カフェイン)を加えた実験を紹介しよう。

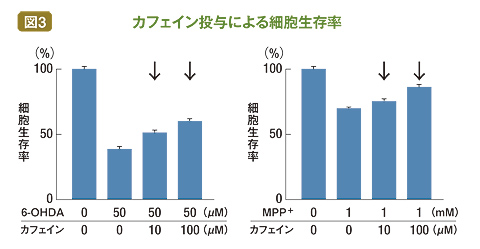

その方法は、細胞に毒性物質を加えて細胞死を引き起こし、そこに濃度の異なるカフェインを投与するもの。毒性物質はパーキンソン病の実験でポピュラーな「MPP+(MPTPの代謝産物)」「6-OHDA(酸化したドーパミンのような物質)」「ロテノン(ミトコンドリアに負荷をかける農薬の一種)」を用いた。

すると、カフェインを投与することによって、濃度に応じて細胞の生存率が上昇する結果が出た(図3)。つまりカフェインは細胞死を抑制したのだ。

ヒト神経芽細胞腫SH-SY5Y細胞における、パーキンソン病関連毒性(6-OHDA:左、MPP+:右)をカフェインは軽減し、細胞生存率が上昇する(矢印の部分) Neurosci. Lett. 2008; 432: 146-150を改変して引用

中曽さんは、さらにパーキンソン病につながる細胞死のメカニズムについて細かく調べた。細胞死とひと口で言ってもさまざまな形態があるからだ。すると、アポトーシス(プログラムされた細胞死)が原因だとわかった。

「アポトーシスとは細胞が『死になさい』という指令を受け取って死ぬものです。その指令が出るのを抑える、もしくは『生きなさい』というシグナルを出すことによって、細胞は死なずに済むのです」

カフェインはアポトーシスを防ぐ役割を担っていた。さらに詳しく調べると、カフェインを投与することによって神経細胞の生存にきわめて重要な「シグナル伝達経路(PI3K/Akt経路)」が活性化することもわかった。

「実験は培養細胞で行なったものです。人体はもっと複雑な構造なので断言することはできませんが、カフェインはパーキンソン病の予防に関係する可能性があると言えるでしょう」

細胞死を保護する、クロロゲン酸の働き。

培養細胞にカフェインを投与する実験はよい結果が出た。しかしこれで終わりではない。中曽さんは、ハワイの日系男性のコホート研究において、コーヒー以外の飲み物でよい結果が得られていないことが引っかかっていた。

「ひょっとしてカフェイン以外の要因があるのではないかと考えました。また、飲み物によって代謝や吸収などの相互作用が異なるかもしれないとも思ったのです」

そこで着目したのが、コーヒーに多く含まれる「クロロゲン酸」だ。中曽さんはカフェイン以外の要因や相互作用を探るべく、多角的な研究に乗り出す。

パーキンソン病に関係する最重要因子として「α‐シヌクレイン(α-synuclein)」というたんぱく質(分子)がある。α‐シヌクレインが重合することによって細胞死につながる。つまりパーキンソン病の発症を引き起こすのだ。重合とは、分子化合物が結合して別の化合物を生成する現象のこと。特に水に溶けるような状態の重合体になるのがもっとも危ない。

パーキンソン病の治療の方針には、1つは先の実験のように細胞死を引き起こすシグナルが出るのを抑える戦略がある。そして、2つめはα‐シヌクレインが重合しないようにする手段が考えられる。

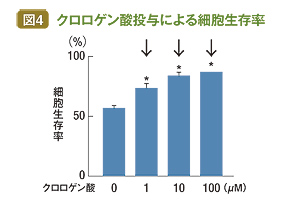

中曽さんは、α‐シヌクレインが重合することで神経細胞が死んでいくモデルをつくり、そこにクロロゲン酸を、濃度を変えて投与した。すると、クロロゲン酸がα‐シヌクレインに結合するさまざまな分子の酸化を防ぐことで、α‐シヌクレインの重合を抑制することを発見した(図4)。つまり、クロロゲン酸には神経細胞を保護する働きがあったのだ。

α-シヌクレインが重合することで神経細胞が死んでいくモデルに、濃度を変えてクロロゲン酸を投与。クロロゲン酸がα-シヌクレインに結合するさまざまな分子の酸化を防ぎ、細胞生存率が上昇する(矢印の部分) J. Clin. Biochem. Nutr. 2012; 1-6 を改変して引用

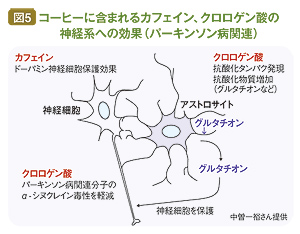

これらの実験から、カフェインにはドーパミン神経細胞を保護する効果が、クロロゲン酸にはパーキンソン病に関連する分子のα‐シヌクレイン毒性を軽減する効果が、それぞれあることがわかった(図5)。しかし、コーヒーそのものの効果は調べきれていないと中曽さんは明かす。

「コーヒーという飲み物の総体として、パーキンソン病の抑制効果がはっきり出るのではないかと、このほかにもいろいろ実験を行ないましたが、突き止められませんでした。いろんな作用が絡み合っているのでしょう。でも、カフェインやクロロゲン酸という物質がパーキンソン病の発症を抑制する効果があることを解明できたのは、いずれ新しい治療方法の確立につながると思います」

コーヒーを飲むと、安心感につながる。

もともと脳科学に興味があって脳神経内科医となった中曽さん。どうしてパーキンソン病を研究テーマに選んだのか。

もともと脳科学に興味があって脳神経内科医となった中曽さん。どうしてパーキンソン病を研究テーマに選んだのか。

「パーキンソン病は患者さんの数がひじょうに多いのですが、根本的な治療法がまだ見つかっていません。たしかにわかりにくい病気ですが、まだ工夫の余地があるのではないかと思ったのです」

先に述べたiPS細胞や遺伝子治療といった大がかりなプロジェクトはそのジャンルを得意とする大学や研究機関に任せて、少し違う観点から治療法を探したい。実際に患者から話を聞きながら、研究を続けてきたのはそのためだ。

「患者さんの話からヒントを得ることも多いですし、現場でしかわからないことはたくさんありますから」

そう話す中曽さんは大のコーヒー好き。1日に7~8杯は飲んでいる。

「デスクワークのときは必ず飲んでいます。コーヒーを飲むことは、私にとって安心感につながるのです」

アメリカに留学していたとき、お気に入りの場所があった。学内にあるコーヒーショップだ。日本では経験したことがないようないい香りが、フロアいっぱいに漂っていたそうだ。

「匂いも含めて、コーヒーはホッとしますよね。私は、健康にいいとか集中力が高まるからという理由で飲んでいるのではありません。自分の好きな飲み物を、日常のリズムを整えるものとして、決まった量を飲み続ける。それがひょっとして病気の予防的な効果につながるのかもしれませんね」

研究が進むにつれ、コーヒーには体によい効果があることがわかってきた。しかし、だからといって薬のように緊張して飲むのは少し違う。基本は中曽さんのように安心感を得るために飲む。これがきっと体と心によいのだろう。

中曽一裕(なかそ・かずひろ)

中曽一裕(なかそ・かずひろ)鳥取大学医学部 病態解析医学講座 統合分子医化学分野 准教授。医学博士。鳥取大学大学院、アメリカJohns Hopkins大学研究員、鳥取大学脳神経内科を経て2010年から現所属。パーキンソン病など神経変性疾患の基礎研究を行なう。