- TOP

- COFFEE BREAK

- 健康

- 体内の炎症を抑えるコーヒー成分とは?

- 体内の炎症を抑える…

COFFEE BREAK

健康-Health-

体内の炎症を抑えるコーヒー成分とは?

毎日なにげなく飲んでいるコーヒーが、実はさまざまな疾患を抑制したり、健康体でいるための助けとなる可能性があるということは、この連載で繰り返し紹介してきた。しかし、コーヒーの何が、もっというとコーヒーに含まれる多様な物質のどういう面がそうした役割を果たしているのかは、まだはっきりとわかっていない。

毎日なにげなく飲んでいるコーヒーが、実はさまざまな疾患を抑制したり、健康体でいるための助けとなる可能性があるということは、この連載で繰り返し紹介してきた。しかし、コーヒーの何が、もっというとコーヒーに含まれる多様な物質のどういう面がそうした役割を果たしているのかは、まだはっきりとわかっていない。

今回は、体内の炎症を抑制する「抗炎症」に着目して、人体とコーヒー成分とのメカニズムに細胞レベルから切り込んだ研究を紹介しよう。

万病のもとになる、「慢性炎症」

今回の研究を手がけたのは、お茶の水女子大学保健管理センター長・教授の本田善一郎さんだ。

「大規模な疫学研究から、コーヒーを飲む習慣がある人はそうでない人に比べて全死亡リスクが低く、疾患別では心疾患、脳血管障害、呼吸器疾患でその傾向が明らかであることがわかりました。さらに、先行する研究では、さまざまな臓器のがん、生活習慣病、アレルギー性疾患、そしてパーキンソン病に対して、コーヒーが抑制的に働くことが示唆されています。これらの知見は、コーヒーがこうした多様な疾患に共通する『慢性炎症』を抑制する可能性を示唆しています」(本田さん)

本田さんは、東京大学医学部を卒業したあと、同大学病院の医局員、助手、講師を務め、その間に博士(医学)となり、2012年4月からお茶の水女子大学に転じた。研究テーマは、慢性炎症、受容体、シグナル伝達、脂質伝達物質、脂質代謝である。

本田さんは慢性炎症に関連する疾患はとても多いと指摘する。

「微生物による感染症が人類にとって最大の脅威であり、炎症、免疫はそれに対抗するために進化してきました。しかし、福音であるはずの炎症が自己に向かうと関節リウマチなどの自己免疫疾患になり、環境因子に過剰反応するとアレルギー性疾患になる。また、動脈硬化や肥満、アルツハイマー病にも炎症がかかわっていますし、近年では統合失調症、気分障害などの精神疾患にも炎症が関係していることが徐々にわかってきました」

炎症のきっかけはいろいろあるが、生体反応としての炎症が長く続くことを慢性炎症と呼ぶ。

「炎症そのものは、例えばばい菌が体内に入ろうとしたらそれを排除するために炎症が起きるように、体を守る必須のメカニズムです。しかし、原因を排除したあとも炎症が続く、あるいは自己に対する炎症が間違って長く続いてしまうことは生存に不利に働きます」

風邪をひいたら熱が出るし、何かの拍子に指を切ると傷を治そうと周囲が赤く腫れてくる。これらは免疫が治そうとしてできる急性炎症で問題ないが、無駄に続く炎症が問題なのだ。

「炎症が長く続くことは、肥満、動脈硬化、アルツハイマー病などの病態で不利に働くと考えられます。いくつかの精神疾患では、髄液中のサイトカイン(細胞から分泌されるたんぱく質で、細胞間相互作用に関与する生理活性物質の総称)の量が増えていることがわかっていて、脳になんらかの炎症が起きています。起きてしまった慢性炎症をいかに抑えるかは、現在の治療のパラダイムの一つであり、多くの生物製剤の目覚ましい効果につながっています」

脂質の受容体を、世界で初めて特定。

本田さんがコーヒーに着目した理由を紹介する前に、今回の研究につながるバックボーンを説明したい。

父親が医者、母親が薬剤師という環境で生まれ育った本田さんは研修医時代にアレルギー性疾患や膠原病など、免疫学に近い分野に興味をもつ。そこで関節リウマチや全身性エリテマトーデスなどの当時は難病とされていた患者さんを受けもつことになった。

「当時(1980年代)はステロイドホルモンや細胞を障害する薬剤(抗がん剤など)が治療の主役であり(それらは今でも他に代えがたい重要な薬剤なのですが)、他に選択肢はありませんでした。副作用が多く、治療効果も必ずしも満足できるものではなくて、リウマチ患者さんの関節破壊や生活の質の低下は受け入れざるを得ない状況でした」

折しも、アメリカやヨーロッパで医学を学んだ人が日本の大学に戻るケースが増え、基礎医学が盛んになる。

「外国から戻った先輩たちは『病気にはメカニズムがある。経験的な治療に頼るのみではなく、病気のメカニズムを把握したうえで有効な治療を行なうべきだ』と唱えました。私はそれが知りたくなり、生化学教室に入ったのです」

本田さんはプロスタグランジンという炎症を起こすような化合物を研究していた清水孝雄さんに師事する。そこで7年間ほど研究し、実験に注力した。

「プロスタグランジンやロイコトリエンなど脂質にかかわる物質がどうやって細胞に刺激を与え、巡り巡って全身に炎症を起こすのかが当時の疑問で、『受容体』の同定が次のゴールでした。清水先生はそのレースに参入しようと考えたのです」

受容体とは、細胞や細胞膜に存在し、ホルモンや化学物質などと結合して細胞内に反応を起こすたんぱく質のこと。レセプターとも呼ぶ。そこで本田さんは大きな業績を挙げる。世界で初めて「脂質メディエーターの受容体」の構造を決定したのだ。

「強力な炎症性物質である『血小板活性化因子(PAF)』の受容体遺伝子を決めることができました。当時はLDL(悪玉コレステロールとも呼ばれる)受容体など、脂質の受容体遺伝子が次々にクローニングされ、治療のターゲットとなる分子が姿を現してきた時代でした」

脂質のもっとも重要な役割は「細胞の膜をつくること」と本田さんは言う。

「細胞の内部には遺伝情報を守る核があり、細胞質では複雑な生命現象が進行しています。瞬時に反応を起こすために大きなイオン勾配もつくられており、細胞膜は防波堤のように内側と外側をしっかり分け、水や水溶性のイオンの行き来を制限しなければならない。だから脂質が細胞を覆っているのです」

この細胞膜は二重になっていて、受容体をはじめ、チャネル、トランスポーターと呼ばれる膜たんぱく質が存在し、細胞の機能が維持されている。本田さんは細胞の二重膜にも興味を抱く。

「膜をつくる脂質と受容体、たんぱく質がどう相互作用するか知りたかったのです。『遺伝子多型』をご存じですか。ゲノムの塩基配列には個人差があり、突然変異や相同染色体の組み換えによって起こるものです。私は全身性エリテマトーデスの人に多く見られる『免疫グロブリン(IgG)受容体』遺伝子多型を解析し、膜脂質の一種との結合が弱まっているために免疫が過剰に活性化することを見出しました」

免疫グロブリンの受容体の遺伝子多型は膜脂質との関係の変化によって病気になりやすさを決めていた。

ポリフェノールによる、炎症抑制の可能性。

本田さんがコーヒーの研究に踏み出したもう一つのきっかけが、お茶の水女子大で大学院生のポリフェノールに関する研究指導を行なったことだった。

「『レスベラトロール』というポリフェノールがあります。コーヒーには含まれていませんが、ぶどうの果皮や赤ワインには多く含まれています。脂肪分を多く摂るフランス人が心筋梗塞など動脈硬化性疾患になりにくいのはこのせいではないかといわれています。その院生のテーマが『レスベラトロールが、アレルギーを引き起こす〈マスト細胞〉からのヒスタミン分泌を抑える』研究でした」

その事実はすでに広く知られていたが、メカニズムに切り込んでみると、興味深いことがわかった。レスベラトロールというポリフェノールは、細胞膜の組成を変えてアレルギーのもととなるIgE受容体の構成要素を互いに引き離し、働けなくしていたのだ。

「食べものが細胞膜の脂質に影響して炎症を抑えるというモデルが見つかりました。『フェノール化合物を研究するとおもしろそうだな』と考えたのです」

コーヒーにはクロロゲン酸やカフェ酸など多くのポリフェノールが含まれている。本田さんはそれらを始めとするフェノール(※)化合物が細胞膜に影響を与え、それが炎症を止めるのではないかと考えた。

「コーヒーはたいへん広範な疾患に効くとされています。一方、フェノール化合物の抗酸化作用、抗炎症作用もよく知られています。これらは1対1で結びつけられることが多いのですが、『もっと多様な抗炎症作用があるはずだ』と思い、『慢性炎症、膜脂質、受容体と細胞膜の関係』をキーワードに、コーヒーの作用メカニズムの研究をスタートしたのです」

抗炎症作用のカギは、OH基の位置が握る。

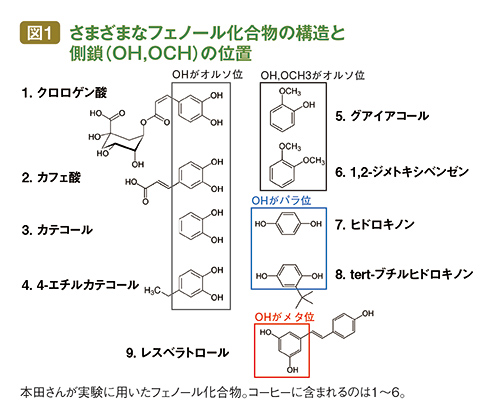

実験のテーマは「免疫グロブリン受容体からの炎症」。免疫グロブリン受容体は外来微生物による感染症でも、自己免疫疾患でも、早期に反応して免疫システム全体の流れを決めてしまう。コーヒーに含まれるフェノール化合物がどういう影響を与えるかを調べた。(図1)

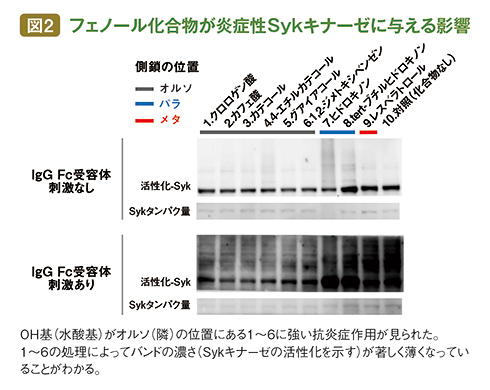

受容体に続いて、Syk(シック)というリン酸化酵素が炎症を進める。①クロロゲン酸、②カフェ酸、③カテコール、④4-エチルカテコール、⑤グアイアコール、⑥1,2-ジメトキシベンゼンは、炎症をほぼ完全に抑えてしまうことがわかった。(図2)

「この6つはいずれもコーヒーに含まれています。共通している点は、OH基(水酸基)がオルソ(隣)の位置にあること。⑦ヒドロキノンと⑧tert-ブチルヒドロキノンはOH基がパラ(対称)の位置にあり、⑨レスベラトロールもOH基は隣にはない。つまり、抗酸化作用だけでなく、強い抗炎症作用は、オルソの位置にOH基があることと関係しているのです」

OH基がどこに付いているかが炎症性シグナルを抑える点で重要であり、また抗酸化作用と抗炎症作用は必ずしも一致しない、と本田さんは考えている。

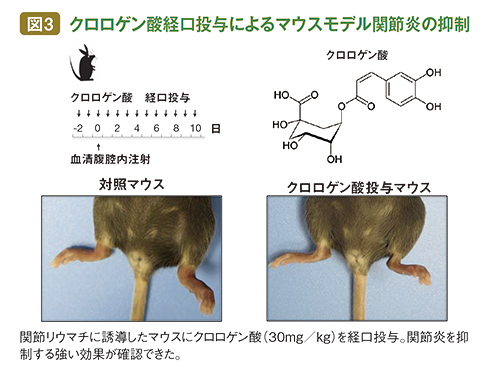

次に、血清誘導性関節炎、つまり関節リウマチに誘導したマウスに、コーヒーの主成分でありOH基(水酸基)がオルソ(隣)の位置にあるクロロゲン酸(30㎎/㎏)を経口投与する実験を行なった。すると、関節炎を抑制する強い効果が確認できた。(図3)

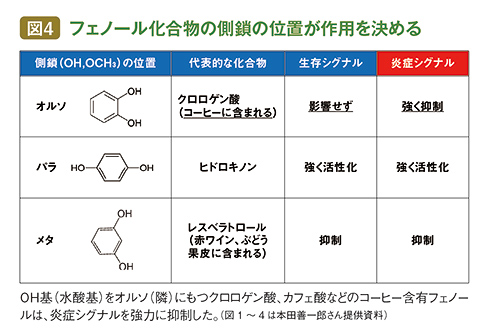

「同じポリフェノールでも抗炎症作用のメカニズムが違う。いろんな風に作用するので正解は、効果は一つではないのですね。フェノール化合物の水酸基の位置によって炎症シグナルへの影響が逆転することさえあります」

一連の実験データをまとめると図4のようになる。OH基をオルソにもつクロロゲン酸、カフェ酸などのコーヒー含有フェノールは、細胞の生存シグナルに影響せず、炎症シグナルを強力に抑制するので、将来的に炎症を抑える薬のシード(薬剤設計の基本的構造)として使われる可能性がある。

「おそらくですが、コーヒーに入っているフェノール化合物に対する特異的な受容体があるのではないかと思っています。内因性ホルモンの受容体を借りて、生理作用を発揮しているのでしょう。次はそれを、発現クローニングの手法で特定したいと考えています」

嗜好品なのに、害のない飲みもの。

今回の実験を振り返って、本田さんはこう述べた。

「『膜脂質に影響する』という仮説は外れましたが、仮説を立てて検証するのがサイエンスです。今回は、科学における探求の本質と楽しさをあらためて教えてもらったと感じています」

今後研究が進めば、「どういう風にコーヒーを飲んだら、より効果があるのか」、あるいは「どのような人に、特にコーヒーが有効か」ということまでわかるかもしれないと本田さんは言う。

「今後の医療は個人に合ったテーラーメイド医療(個別化医療)に進むでしょう。コーヒーもどの分子に働きかけて効くのかを明らかにすれば、嗜好品をより上手に扱える時代が来るかもしれません。疫学研究が『コーヒーは体によい』というすばらしい前提を私たちに与えてくれました。次にはどの成分がどの分子に働きかけるのかを解き明かしたいですね。この分野は地味かもしれませんが、一度狭いところを深掘りして、そのあとにコーヒーを上手に飲むための基礎的な知識として広がっていくといいなと思っています」

ご自身も1日に4杯くらいはコーヒーを飲むと本田さんは語る。

「私がよく飲むのはキリマンジャロやモカですね。深煎りよりも浅煎りが好きです。アレンジコーヒーも好きですよ、エスプレッソトニックとか。コーヒーは嗜好品のなかでは珍しく有害事象の報告が少ない飲料ですから、多くの人に勧められます」

本田善一郎(ほんだ・ぜんいちろう)

本田善一郎(ほんだ・ぜんいちろう)お茶の水女子大学 保健管理センター教授。博士(医学)。1982年東京大学医学部卒業。同大学の医局員、助手、講師を務めたあと、2012年4月から現職。研究テーマは、慢性炎症、受容体、シグナル伝達、脂質伝達物質、脂質代謝など。